2025年1月5日(日)スタートの第64作となるNHK大河ドラマ「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」

「べらぼう」の主人公・蔦屋重三郎を演じるのは「横浜流星」さんです。そして、森下佳子さんが脚本を担当、あらすじは以下の通りです。

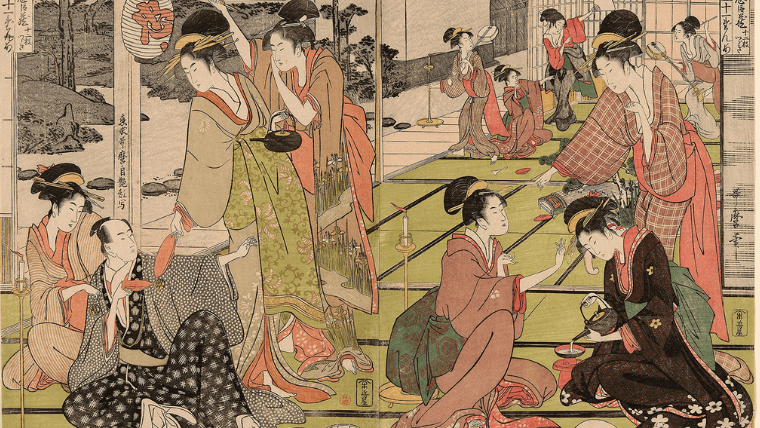

“江戸の出版王”と呼ばれた「蔦屋重三郎」の波乱万丈の生涯を描く。人口100万を超えた江戸、貧しい家庭に生まれた蔦重は養子として育ち、貸本屋から書籍編集・出版業へと進出。

田沼意次の時代に「黄表紙」の大ヒットで文化の中心となり、喜多川歌麿や葛飾北斎など、後の巨匠たちを世に送り出す。笑いと涙、謎が交錯する物語を通じ、蔦重の自由と文化への情熱が時代を超えて描かれるエンターテインメントドラマ。

「べらぼう」【第38話】では、松平定信が「人足寄場(にんそくよせば)」の設置を命じるシーンが描かれました。

「人足寄場」が何なのか?その実像と、現代の刑務所制度につながる歴史的背景を解説します。

【べらぼう第38話あらすじ】松平定信が命令、人足寄場の設立へ

蔦重(横浜流星)は鶴屋(風間俊介)のとりなしで、喧嘩別れしていた山東京伝(古川雄大)と再会します。

一方、老中・松平定信(井上祐貴)は、長谷川平蔵(中村隼人)を呼びつけ「人足寄場」の設置を命令。

昇進をちらつかせながら命じたこの「人足寄場」は、ただの「収容所」ではなく、江戸の治安対策と更生支援を兼ねた社会政策でした。

人足寄場(にんそくよせば)とは?松平定信が設立した江戸の更生施設の史実を解説

「人足寄場(にんそくよせば)」は、江戸時代に松平定信が設けた更生施設です。現代の刑務所の原点ともいえる施設です。

人足寄場とは?江戸時代の更生と社会復帰を支援するための施設

「人足寄場(にんそくよせば)」とは、1790年(寛政2年)に松平定信が設置した、戸籍を失った“無宿者”を収容し、更生と社会復帰を支援するための施設です。場所は現在の東京都中央区・佃にあたる石川島に作られました。

“無宿者”とは、戸籍から外れて身分を失った人、勘当や家を出た人、犯罪で追われた人たちのことです。彼らは職にも就けず、盗みなどに走ってしまうことも多く、江戸の治安を脅かす存在とされていました。

人足寄場の設立理由とは?天明の大飢饉と江戸の治安悪化が背景に

人足寄場の設立背景には、「天明の大飢饉(1782〜87年)」があります。飢饉によって多くの人が江戸に流入し、戸籍のない無宿者が増加。定職に就けない彼らは犯罪に手を染めることもあり、江戸の治安は大きく悪化しました。

この問題に対処すべく、松平定信は更生施設としての「人足寄場」を構想。実行役に名乗りを上げたのが、長谷川平蔵だったのです。

「天明の大飢饉」の史実については、以下の記事で解説しています。

現代の刑務所制度の原点は石川島の人足寄場にあった

石川島の人足寄場は、のちに巣鴨監獄を経て、現在の府中刑務所へと移転・発展していきます。

石川島の人足寄場で祀られていた「寄場稲荷社」も、施設の移転とともに遷され、現在は府中刑務所の敷地外にひっそりと残されています。その存在は、当時の“人を支える心”が今も息づいていることを静かに語りかけてくれます。

石川島人足寄場は明治期に「石川島監獄署」として本格的な懲役施設となり、1895年に巣鴨へと移転して「巣鴨監獄(のち巣鴨刑務所)」となりました。さらに1935年には東京府北多摩郡府中町へ移され、現在の府中刑務所へと発展しています。

また、人足寄場では「労働に対する報酬の支給(作業有償制)」「賃金の一部強制積立」「積立金を用いた社会復帰支援」という三つの処遇法が特徴でした。これらの仕組みは、現代の刑務制度における更生・社会復帰支援施策に大きな影響を与えています。

長谷川平蔵とは?人足寄場を支えた名奉行

長谷川平蔵宣以(はせがわへいぞう・のぶため)は、江戸時代の武士で、後に池波正太郎の小説『鬼平犯科帳』の主人公“鬼平”のモデルとなった人です。

若い頃は、旗本の御曹司らしく吉原通いに明け暮れ、家計を傾けたともいわれる“放蕩息子”でした。しかし、その後は心を入れ替え、父の跡を継いで幕府に仕官。

火付盗賊改方(治安担当)として名を馳せただけでなく、最終的には江戸の治安と市政を担う「北町奉行」にまで出世しました。

長谷川平蔵の主な経歴は、以下の通りです。

- 天明8年(1788年):火付盗賊改方に就任。盗賊・放火犯の取り締まりを厳格に行いながらも、庶民の目線での「情けある裁き」を実践し、民衆からの信頼を得る

- 寛政5年(1793年):火付盗賊改を辞任

- 寛政6年(1794年):江戸北町奉行に就任(※南町奉行との対をなす要職)

町奉行とは、江戸幕府における司法・行政・警察を一手に担う重職で、旗本の中でもごく限られた人物しか就けないポジション。

平蔵はこの地位に就いた後も、火付盗賊改時代と変わらぬ民への目線を持ち続け、庶民から厚く支持され続けました。

そのような平蔵だからこそ、松平定信の「人足寄場」構想にも共感し、実行役として名乗りを上げたのかもしれません。

まとめ

「べらぼう」【第38話】で描かれた「人足寄場」は、単なる懲罰の場ではなく、無宿者を救い、社会復帰を支援する“更生の場”でした。その精神は現代にも続く、日本の刑務制度の礎となりました。

他にも「べらぼう」のキャスト・登場人物・スタッフ一覧は、以下をチェックしてください。

無料の「NHK ONE」は放送後1週間分の、「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」の見逃し視聴が可能です。

ただし、過去1週間以上前の大河ドラマを見るためには、有料の「NHKオンデマンド」の契約が必要です。※ドラマの放送があった1週間後から、「NHKオンデマンド」配信されます。

動画配信サービス「U-NEXT」経由で契約すれば「31日間無料トライアル」「初月1,000ポイント」もらえるので、ポイント利用で「NHKオンデマンド」のお試し視聴が可能です。

過去作「光る君へ」「どうする家康」「鎌倉殿の13人」なども見放題です。

\ お試し視聴可能 /

※2025/12/02時点の情報です。最新情報は「U-NEXT」公式サイトで、ご確認ください。

また、「U-NEXT」をオススメしている理由、注意点などは以下で解説しています。