2025年1月5日(日)スタートの第64作となるNHK大河ドラマ「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」

「べらぼう」の主人公・蔦屋重三郎を演じるのは「横浜流星」さんです。そして、森下佳子さんが脚本を担当、あらすじは以下の通りです。

“江戸の出版王”と呼ばれた「蔦屋重三郎」の波乱万丈の生涯を描く。人口100万を超えた江戸、貧しい家庭に生まれた蔦重は養子として育ち、貸本屋から書籍編集・出版業へと進出。

田沼意次の時代に「黄表紙」の大ヒットで文化の中心となり、喜多川歌麿や葛飾北斎など、後の巨匠たちを世に送り出す。笑いと涙、謎が交錯する物語を通じ、蔦重の自由と文化への情熱が時代を超えて描かれるエンターテインメントドラマ。

「べらぼう」【第37話】、第37話では、戯作者・山東京伝(北尾政演)が、版元・大和田安兵衛から黄表紙『心学早染艸(しんがくはやぞめぐさ)』を出版します。

これまで蔦屋重三郎とともに“攻めた”作品を世に送り出してきた京伝が、なぜ黄表紙の教訓書を、しかも別の版元から出版したのでしょうか?

その史実や背景、そして“善玉・悪玉”のルーツとなった『心学早染艸』について紹介します。

【べらぼう第37話あらすじ】激変する出版界と、山東京伝の新たな一手

恋川春町(岡山天音)の自害により、朋誠堂喜三二(尾美としのり)は江戸を去り、北尾政演(古川雄大)は執筆を躊躇。蔦屋重三郎(横浜流星)の周囲は急速に孤立していきます。

さらに、老中・松平定信(井上祐貴)による「寛政の改革」が本格化。中洲の取り壊し、大奥の倹約、棄捐令など次々と改革を断行し、吉原の遊女たちの生活にも影響が出始めます。

蔦重は、吉原文化を守るため新たな出版計画を練るも、てい(橋本愛)はその方針に真っ向から反論。意見が対立し、蔦重の出版方針が揺らぎ始めます。

そして物語の終盤、山東京伝は蔦重ではなく、版元・大和田安兵衛から『心学早染艸』を出版します。

「べらぼう」で古川雄大さんが演じる天才・戯作者「北尾政演(山東京伝)」の史実については、以下の記事でまとめています。

『心学早染艸』とは?山東京伝が描いた善悪と黄表紙の教訓書を解説

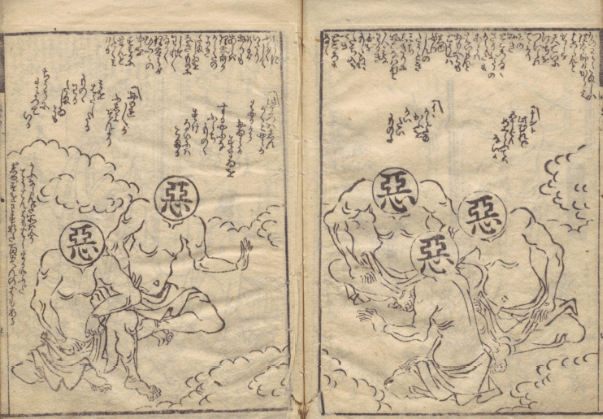

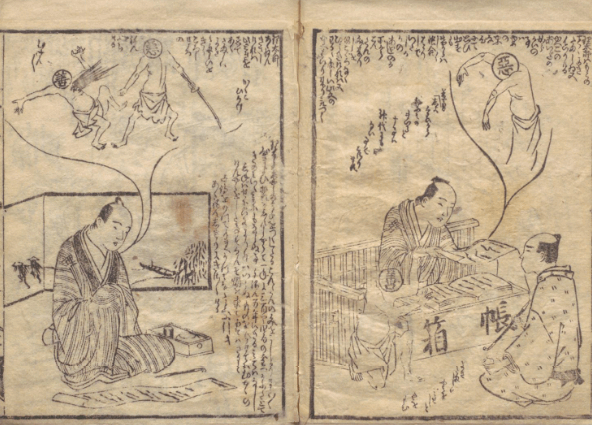

↑作:山東京伝『心学早染艸 3巻』1790年

出典:国立国会図書館デジタルコレクション(https://dl.ndl.go.jp/pid/9892682/1/10)

『心学早染艸(しんがくはやぞめぐさ)』は、寛政2年(1790年)に出版された黄表紙仕立ての教訓書で、著者は山東京伝、版元は大和田安兵衛、挿絵は浮世絵師・北尾政美(きたおまさみ)が手がけています。

善玉・悪玉という擬人化されたキャラクターを通して、石門心学の教えに基づき、人の内面にある善悪の葛藤を、庶民にも理解しやすく表現しています。娯楽性と道徳性を兼ね備えた構成が、多くの読者に受け入れられました。

「石門心学」とは?庶民の生活に根ざした“心の学び”

『心学早染艸』の背景には、江戸中期に石田梅岩(いしだばいがん)が提唱した石門心学(せきもんしんがく)があります。

この心学は、仏教や儒教の堅苦しさを避け、「正直」「倹約」「勤勉」など日常の行いを重視する実践的な思想。商人や職人、女性や子どもといった庶民にも届く“わかりやすさ”が特徴です。

江戸後期には全国で講習会(心学講)が開かれるほどのブームとなり、幕府も民衆教化の手段として心学を奨励しました。

この流れの中で、『心学早染艸』のような出版物も世に出ることになります。このタイトルには「心学の教えを早く染み込ませる」という意味が込められています。

『心学早染艸』の内容と見どころ|善魂・悪魂のキャラクターで描く“心の葛藤”とは

↑作:山東京伝『心学早染艸 3巻』1790年

出典:国立国会図書館デジタルコレクション(https://dl.ndl.go.jp/pid/9892682/1/16)

この書では、抽象的な“善”や“悪”を擬人化した善魂・悪魂というキャラクターが登場し、読者の心の中の対立や迷いを演劇的に表現しています。

とくに注目されるのが、登場人物として描かれる「善魂(ぜんだましい)と悪魂(あくだましい)」。それぞれが、私たち人間の“心の中にある良心と欲望”を象徴する存在として登場します。

- 善魂:正直・努力・思いやりを語る

- 悪魂:怠け心・嘘・利己心をけしかける

このようにして、一人の人物の中にある相反する心の声を「会話劇」のように展開する構成は、娯楽と教訓を兼ね備えた黄表紙ならではの手法です。

「一人の人物の中にいる二つの心=善玉と悪玉」という構図が、読者の共感を呼び、「善玉・悪玉」という言葉も、この作品を通して広く浸透していったと考えられています。

なぜ「蔦重」ではなく版元「大和田安兵衛」から出版されたのか?

蔦重は黄表紙や風刺もの、遊郭文化を多く出版し、幕府との摩擦もありました。一方、『心学早染艸』は教訓書で、蔦重の出版イメージとは異なります。

「寛政の改革」による風刺本への規制が強まる中、リスクを避けて別の版元・大和田安兵衛が担当したと考えられます。

山東京伝は風刺作品で処罰された後、『心学早染艸』のような教訓的黄表紙に転じ、幕府への禊(みそぎ)とも解釈される慎重な出版活動を行ったとされます。

『心学早染艸』は、京伝にとって“処罰を逃れるための戦略的な出版”であり、同時に“江戸時代の空気を読んだ作品”だったとも言えます。

「善玉・悪玉」の語源は江戸時代?『心学早染艸』が広めた言葉のルーツを解説

今や医療用語やニュース解説でも耳にする「善玉コレステロール」「悪玉菌」などの“善玉・悪玉”という言葉。

そのルーツの一つが、山東京伝の『心学早染艸』です。

“善い心”と“悪い心”を擬人化し、それを絵入りで物語として描いた手法は当時としては斬新。江戸の町民に強い印象を与え、「善玉=正義」「悪玉=悪役」という構図が定着したとされます。

まとめ

「べらぼう」【第37話】に登場した『心学早染艸』は、石門心学の教えをもとに善玉・悪玉の対話形式で心の在り方を説いた、山東京伝による黄表紙の教訓書です。

「寛政の改革」による出版統制の中、蔦屋重三郎ではなく大和田安兵衛から刊行された背景には、時勢を読む京伝の“生き残り策”が見え隠れします。

他にも「べらぼう」のキャスト・登場人物・スタッフ一覧は、以下をチェックしてください。

無料の「NHK ONE」は放送後1週間分の、「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」の見逃し視聴が可能です。

ただし、過去1週間以上前の大河ドラマを見るためには、有料の「NHKオンデマンド」の契約が必要です。※ドラマの放送があった1週間後から、「NHKオンデマンド」配信されます。

動画配信サービス「U-NEXT」経由で契約すれば「31日間無料トライアル」「初月1,000ポイント」もらえるので、ポイント利用で「NHKオンデマンド」のお試し視聴が可能です。

過去作「光る君へ」「どうする家康」「鎌倉殿の13人」なども見放題です。

\ お試し視聴可能 /

※2025/11/04時点の情報です。最新情報は「U-NEXT」公式サイトで、ご確認ください。

また、「U-NEXT」をオススメしている理由、注意点などは以下で解説しています。