2025年1月5日(日)スタートの第64作となるNHK大河ドラマ「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」

「べらぼう」の主人公・蔦屋重三郎を演じるのは「横浜流星」さんです。そして、森下佳子さんが脚本を担当、あらすじは以下の通りです。

“江戸の出版王”と呼ばれた「蔦屋重三郎」の波乱万丈の生涯を描く。人口100万を超えた江戸、貧しい家庭に生まれた蔦重は養子として育ち、貸本屋から書籍編集・出版業へと進出。

田沼意次の時代に「黄表紙」の大ヒットで文化の中心となり、喜多川歌麿や葛飾北斎など、後の巨匠たちを世に送り出す。笑いと涙、謎が交錯する物語を通じ、蔦重の自由と文化への情熱が時代を超えて描かれるエンターテインメントドラマ。

「べらぼう」【第36話】、蔦屋重三郎は黄表紙『鸚鵡返文武二道(おうむがえしぶんぶのふたみち)』を出版します。

松平定信の政治改革を痛烈に茶化したこの黄表紙を巡り、蔦重たちと権力側との対立が一気に深まります。

『鸚鵡返文武二道』の風刺内容や、作者・恋川春町に下された処分などの史実を解説します。

【べらぼう第36話あらすじ】蔦重が痛烈な風刺本を出版、松平定信が激怒

黄表紙『文武二道万石通』が大ヒットを記録。しかし、江戸の町人たちや松平定信も当初は風刺に気づかず、「これは我が政治の正しさを証明しておる!」と自画自賛してしまいます。

その反応に不満を感じた蔦屋重三郎(演:横浜流星)は、「ならば、次はもっとわかりやすく風刺してやろう」と、新たな一手を考えはじめます。

「べらぼう」【第36話】蔦重は、恋川春町(演:岡山天音)と共に新作黄表紙『鸚鵡返文武二道』を出版、江戸の町人たちから大絶賛を浴びることに。

しかし、本の内容が政治を風刺していると知った老中・松平定信(演:井上祐貴)は激怒。蔦重に絶版(発禁)を命じる事態へと発展します。

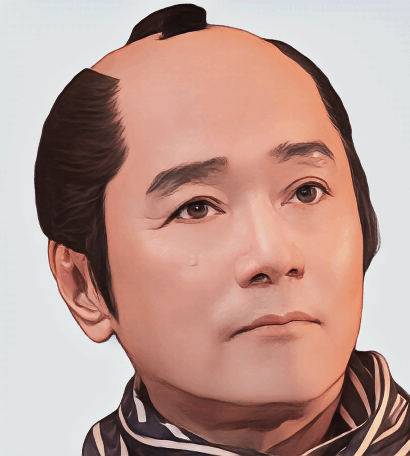

前作の作者・朋誠堂喜三二(演:尾美としのり)は身バレによって筆を折る決意、春町は江戸城への出頭命令が下され、文化人たちが次々と追い詰められていくことに……

【第35話】で描かれた前作『文武二道万石通』の詳細、史実に関しては以下の記事で解説しています。

風刺本『鸚鵡返文武二道』とは?江戸中を席巻した大ヒット黄表紙の内容

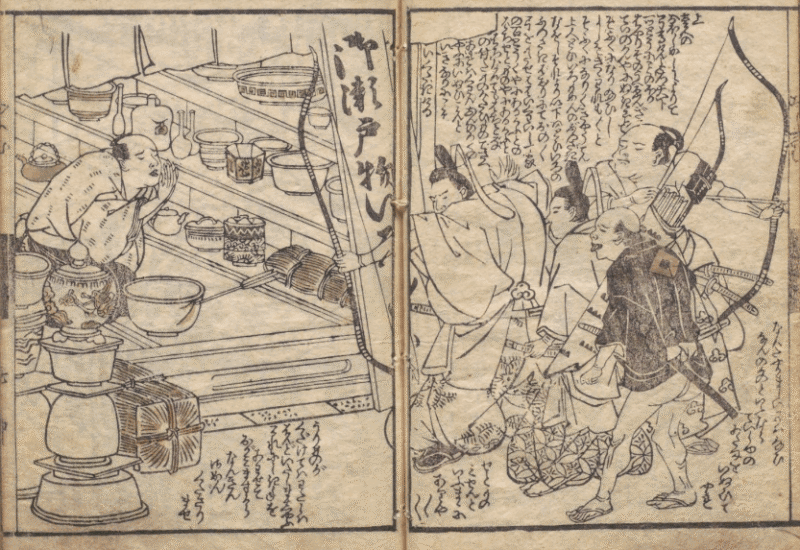

↑作:恋川春町『鸚鵡返文武二道 3巻』1789年

出典:国立国会図書館デジタルコレクション(https://dl.ndl.go.jp/pid/9892636/1/10)

「べらぼう」【第36話】で登場した黄表紙『鸚鵡返文武二道(おうむがえしぶんぶのふたみち)』は、江戸時代に出版され大ヒットした作品です。

作者は恋川春町、出版は蔦屋重三郎、挿絵は北尾政美(鍬形蕙斎)

『鸚鵡返文武二道』は天明9年(1789年)正月、蔦屋重三郎の耕書堂から出版された黄表紙。作者は戯作者で武士の恋川春町(こいかわ・はるまち)、挿絵は浮世絵師・北尾政美(鍬形蕙斎)です。

前年に出版された朋誠堂喜三二の『文武二道万石通(ぶんぶにどうまんごくとおし)』の後編として企画された続編であり、「鸚鵡返」とはその『万石通』の後編であることを示すとともに、定信著の『鸚鵡言(おうむのことば)』を風刺しています。

『鸚鵡返文武二道』の人気ぶりと驚異の発行部数

出版当時、『鸚鵡返文武二道』は当時としては異例の人気作となり、発売直後から版を重ねて増刷が相次ぐほどの人気を博しました。

曲亭馬琴の記録によれば、初版がすぐ売り切れて異なる版が作られ、一時は三冊物を一冊本に仕立て直して販売されたほどで、総発行部数は1万5千部前後にも及んだといいます。

これは当時としては驚異的な数字です。それだけ、この作品が江戸の人々に強く受け入れられた“問題作”であったことを物語っています。

『鸚鵡返文武二道』のあらすじ、“文武奨励”の皮肉を解説

『鸚鵡返文武二道』はどんな内容で、どんな風刺だったのでしょうか?あらすじや、松平定信を風刺した内容を紹介します。

登場人物たちは実在の政治家たちの暗喩

物語の舞台は一見、平安時代の醍醐天皇の時代。しかし、実際には松平定信の「寛政の改革(文武奨励、質素倹約)」を皮肉った風刺劇でした。

登場人物たちは実在の政治家たちの暗喩となっています。

- 菅秀才=松平定信

- 大江匡房=定信の側近・柴野栗山

- 醍醐天皇=将軍・徳川家斉

風刺劇に込められた“文武奨励”の皮肉

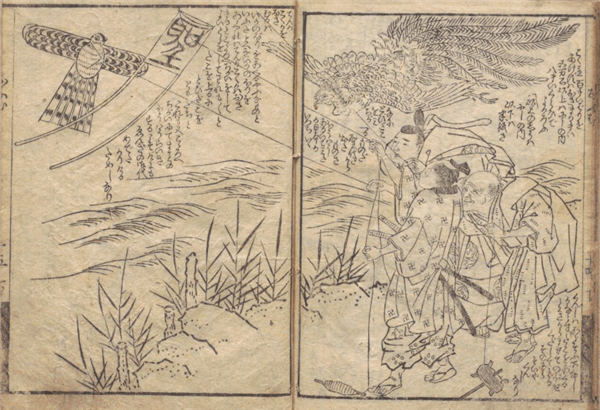

↑作:恋川春町『鸚鵡返文武二道 3巻』1789年(遊女を馬に見立てるシーン)

出典:国立国会図書館デジタルコレクション(https://dl.ndl.go.jp/pid/9892636/1/13)

物語が風刺する核心は、定信の掲げた「文武両道の奨励策」がいかに空回りするかという点です。

劇中では名高い武人(源義経・源為朝・小栗判官)たちが集められ武芸の指南が始まりますが、肝心の武士たちは教えの趣旨を取り違え、町中でとんでもない迷惑行為を繰り広げます。

- 遊女を馬に見立てて走り回る

- 通行人を木刀で斬りつける

- 「政治は凧揚げ」という比喩を真に受けて、町中で凧を揚げまくる

このような騒動を通して、政策の表面的理解とそのズレを、ユーモアたっぷりに描いています。

タイトルそのものが定信の「鸚鵡言」を風刺

↑作:恋川春町『鸚鵡返文武二道 3巻』1789年

出典:国立国会図書館デジタルコレクション(https://dl.ndl.go.jp/pid/9892636/1/18)

『鸚鵡返文武二道』というタイトル自体が、松平定信が著した教訓書『鸚鵡言(おうむのことば)』をあからさまに茶化したものです。

恋川春町は作中で自らを「オウムですらない九官鳥にすぎない(定信との対比で自らを小さな存在)」と卑下しつつ、定信の著書そのものを風刺したのです。

定信は、自らの政治理念や道徳観を人々に伝えるため、教訓書『鸚鵡言』を著しました。それに対し春町は、“鸚鵡返し”の形で応じるように、風刺とユーモアを駆使して真っ向から皮肉を返したのです。

たとえば『鸚鵡言』に登場する「政治は凧揚げのようなものだ」という比喩を、『鸚鵡返文武二道』では登場人物たちが文字通り受け取り、凧揚げに夢中になって騒動を巻き起こすという展開に。

権力者の政策をここまで直接的かつ痛快にからかう内容は当時としても際どく、だからこそ読者には痛快であり、同時に幕府の逆鱗に触れる結果となりました。

作者・恋川春町、朋誠堂喜三二に下った処分とは?

『鸚鵡返文武二道』風刺の内容があまりに直接的だったため、風刺された松平定信は激怒。寛政元年(1789年)2月、春町に江戸城への出頭命令を出します。

春町は「病気」を理由にこれを回避しますが、幕府は黄表紙そのものを看過せず、『鸚鵡返文武二道』と『文武二道万石通』の発禁処分を下しました。

恋川春町の悲劇的な最期

恋川春町の正体は、小島藩に仕える江戸詰武士・倉橋格(くらはしいたる)です。藩に累が及ばないよう責任を一身に負い、寛政元年(1789年)4月には強制的に隠居、そのわずか3ヶ月後の7月7日、46歳で急死しました。

死因は不明ですが、当時から「主家に迷惑をかけないよう、自害したのでは」との噂が流れました。

また、『鸚鵡返文武二道』の作者は「藩主・松平信義で、春町は名前を貸しただけではないか」といった当時の風聞もあり、春町が責任をすべて引き受けたのではという見方もあります。

大河ドラマ「べらぼう」では、恋川春町(岡山天音)が自害する演出となっています。武士・倉橋格としては切腹、そして戯作者・恋川春町としては「豆腐の角に頭をぶつけて死ぬ洒落」という形で表現されました。

大河ドラマ「べらぼう」で、俳優「岡山天音」さんが演じる「恋川春町」の史実の詳細は、以下の記事でまとめています。

朋誠堂喜三二は筆を折る

『鸚鵡返文武二道』の前編にあたる『文武二道万石通』の作者・朋誠堂喜三二(本名:平沢常富)も、処分を受けた一人です。

喜三二は秋田の久保田藩に仕える武士でしたが、風刺本が幕府の目に留まり、久保田藩主に対しても照会(問い合わせ)が行われる事態に。

その結果、喜三二は藩の命を受けて江戸から国元に呼び戻され、以後は戯作(黄表紙)の執筆を完全にやめて筆を折ることになります。

大河ドラマ「べらぼう」で、俳優「尾美としのり」さんが演じる「朋誠堂喜三二」の史実の詳細は、以下の記事でまとめています。

まとめ

「べらぼう」【第36話】に登場した『鸚鵡返文武二道』は、松平定信の理想主義と政策を、ユーモアと皮肉で真正面から批判した痛快な風刺作品でした。

風刺本が人気を集め、庶民に支持されればされるほど、権力側はその影響力を恐れ、表現者たちに厳しい処分が下されました。

他にも「べらぼう」のキャスト・登場人物・スタッフ一覧は、以下をチェックしてください。

無料の「NHK ONE」は放送後1週間分の、「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」の見逃し視聴が可能です。

ただし、過去1週間以上前の大河ドラマを見るためには、有料の「NHKオンデマンド」の契約が必要です。※ドラマの放送があった1週間後から、「NHKオンデマンド」配信されます。

動画配信サービス「U-NEXT」経由で契約すれば「31日間無料トライアル」「初月1,000ポイント」もらえるので、ポイント利用で「NHKオンデマンド」のお試し視聴が可能です。

過去作「光る君へ」「どうする家康」「鎌倉殿の13人」なども見放題です。

\ お試し視聴可能 /

※2025/11/04時点の情報です。最新情報は「U-NEXT」公式サイトで、ご確認ください。

また、「U-NEXT」をオススメしている理由、注意点などは以下で解説しています。