写楽の正体とは?【べらぼう第45話】“しゃらくさい”から誕生した架空絵師とその史実

2025年1月5日(日)スタートの第64作となるNHK大河ドラマ「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」

「べらぼう」の主人公・蔦屋重三郎を演じるのは「横浜流星」さんです。そして、森下佳子さんが脚本を担当、あらすじは以下の通りです。

“江戸の出版王”と呼ばれた「蔦屋重三郎」の波乱万丈の生涯を描く。人口100万を超えた江戸、貧しい家庭に生まれた蔦重は養子として育ち、貸本屋から書籍編集・出版業へと進出。

田沼意次の時代に「黄表紙」の大ヒットで文化の中心となり、喜多川歌麿や葛飾北斎など、後の巨匠たちを世に送り出す。笑いと涙、謎が交錯する物語を通じ、蔦重の自由と文化への情熱が時代を超えて描かれるエンターテインメントドラマ。

「べらぼう」【第45話】では、江戸時代の謎の絵師「写楽」が劇中に登場しました。

劇中では、この写楽は実在の人物ではなく、「しゃらくさい」という言葉遊びから生まれた“架空の絵師”という設定で描かれています。

ドラマでの写楽誕生の経緯とともに、史実に登場する浮世絵師・東洲斎写楽(とうしゅうさい・しゃらく)の正体や作品について紹介します。

【べらぼう第45話あらすじ】蘭画風の役者絵と“写楽”の誕生

【第45話】松平定信(井上祐貴)から呼び出された蔦重(横浜流星)は、かつての将軍世子・徳川家基暗殺の黒幕である一橋治済(生田斗真)をおびき出す策として、「平賀源内が実は生きている」という噂を世間に広めるよう命じられます。

蔦重は、この復讐劇に巻き込まれる危険から最初は尻込みしますが、最終的に定信の指示を受け入れることに。

噂を効果的に広めるため、蔦重は江戸の芝居町で行われる「曽我祭」に着目します。役者が素顔で練り歩くこの祭は庶民にとって役者の素顔を拝める貴重な機会であり、大いに盛り上がる行事です。

「曽我祭」はどんなお祭りだったのか?史実については以下の記事をご覧ください。

関連記事:江戸時代に実在した「曽我祭」とは?

蔦重はこの「曽我祭」を利用して一儲けしつつ、平賀源内が描いたと思わせるような蘭画風の役者絵を制作・出版することで、「平賀源内生存説」を人々に印象づけ、世間を騒がせようと考えます。

蔦重は戯作者や絵師たちを集め、「東洲斎写楽」という画号を使って、源内が描いたように見せかけた役者絵の出版計画を進めていきます。

「べらぼう」絵師と戯作者が集結!“しゃらくさい”から生まれた架空の絵師・写楽の由来とは

蔦重が「正体不明の謎の絵師」のために集めたのは、以下のメンバーたちです。

【絵師】

- 北尾重政(橋本淳)…蔦重の商売初期から支える人気絵師

- 北尾政演(古川雄大)…絵師、戯作者、江戸のベストセラー作家

- 北尾政美(高島豪志)…北尾重政の門人で絵師、後の鍬形蕙斎

【戯作者】

- 朋誠堂喜三二(尾美としのり)…秋田藩士、“覆面”戯作者

- 大田南畝(桐谷健太)…江戸随一の文化人、天明狂歌のスター

- 唐来三和(山口森広)…江戸の戯作者

- 宿屋飯盛(又吉直樹)…大田南畝に学んだ狂歌四天王の一人

- 重田貞一(井上芳雄)…のちの十返舎一九

集まった面々はこの計画を面白がり、架空の絵師や画号を考案し、世間の注目を集めるための仕掛けを練り始めます。その中で、朋誠堂喜三二が発案したのが、「しゃらくさい(生意気でウザい)」という言葉遊びから生まれた「写楽」という名前でした。

そして、さらに蔦重の元を離れていた「喜多川歌麿(染谷将太)」が絵師として参加し、ついに写楽の役者絵が完成することに。

「べらぼう」では写楽の誕生の経緯は「平賀源内生存説」を広め、徳川家基暗殺の黒幕である一橋治済(生田斗真)を誘き出す策として生まれました。

東洲斎写楽の史実|10か月で消えた謎の浮世絵師と「役者絵」の特徴

ここまでは、大河ドラマ「べらぼう」の劇中で描かれた写楽の誕生経緯や正体について紹介しました。

史実の東洲斎写楽(とうしゅうさい・しゃらく)は、寛政6年(1794年)から翌年のわずか約10か月の間に140点以上の作品を残し、突如姿を消した浮世絵師です。

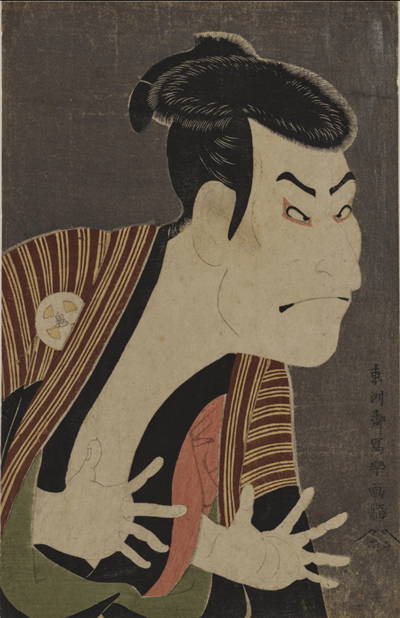

写楽が世に出たのは、版元・蔦屋重三郎のもとからでした。デビュー作は、歌舞伎役者を描いた大判の大首絵(上半身の肖像画)28点を同時に発表するという異例のもので、背景には雲母摺(きらずり)という豪華な加工が施されていました。

まったく無名だった写楽が、このような破格の扱いを受けたことも、大きな注目を集めた理由の一つです。

↑作:東洲斎写楽の「三代目大谷鬼次の江戸兵衛」

出典:ColBase(https://colbase.nich.go.jp/collection_items/tnm/A-10569-471?locale=ja)

代表作「三代目大谷鬼次の江戸兵衛」では、不自然に小さな手や険しい表情が印象的に描かれ、写楽独特の劇画的で迫真的な作風がうかがえます。

写楽が得意としたのは「役者絵」と呼ばれるジャンルで、現代でいえば俳優のブロマイドに近い存在です。当時の多くの浮世絵師は、役者を美化して描くのが一般的でしたが、写楽はその表現を一変させました。

役者本人の顔の皺や表情をあえて誇張し、個性を大胆に描き出すことで、役柄よりも人物の内面に迫ろうとした点が特徴です。

写楽の作品は当時の庶民には受け入れられにくかったものの、その革新性と独自の表現力は、現代では浮世絵の歴史において特別な存在として高く評価されています。

東洲斎写楽の正体は誰?有力視される能役者・斎藤十郎兵衛説

東洲斎写楽の正体については、江戸時代から多くの説が唱えられてきました。葛飾北斎や喜多川歌麿といった有名絵師の変名説、戯作者・十返舎一九や蔦屋重三郎本人説まで、様々な憶測が飛び交っています。

その中でも、現在最も有力とされているのが、阿波徳島藩お抱えの能役者・斎藤十郎兵衛(1763年~1820年)であったとする説です。これは、天保15年(1844年)にまとめられた『増補浮世絵類考』に、「写楽は斎藤十郎兵衛、八丁堀に住む阿州侯の能役者」と記されていたことに基づいています。

斎藤十郎兵衛は、江戸の八丁堀に住んでいた実在の人物で、能楽師として阿波藩に仕えていました。この説では、舞台芸術に通じた能役者だからこそ、写楽は歌舞伎役者の演技や表情を鋭く捉えることができたと考えられています。

現在もその出自や活動の経緯には不明な点が多く、写楽がどのようにして版画制作に携わるようになったかなど、研究が続いています。

まとめ

「べらぼう」【第45話】に登場した“写楽”は、蔦重が一橋治済をおびき寄せるために仕組んだ架空の絵師です。

「しゃらくさい」という言葉から名付けられたこの人物が描いたとされる蘭画風の役者絵は、「平賀源内生存説」を江戸中に広め、物語の鍵を握る存在となりました。

一方、史実の写楽もまた正体不明の浮世絵師として登場し、短期間に個性的な役者絵を発表したのち、歴史から姿を消しています。

他にも「べらぼう」のキャスト・登場人物・スタッフ一覧は、以下をチェックしてください。

無料の「NHK ONE」は放送後1週間分の、「豊臣兄弟!」の見逃し視聴が可能です。

ただし、過去1週間以上前の大河ドラマを見るためには、有料の「NHKオンデマンド」の契約が必要です。※ドラマの本放送があった1週間後から、「NHKオンデマンド」で配信されます。

動画配信サービス「U-NEXT」経由で契約すれば「31日間無料トライアル」「初月1,000ポイント」もらえるので、ポイント利用で「NHKオンデマンド」のお試し視聴が可能です。

過去作「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」「光る君へ」「どうする家康」「鎌倉殿の13人」なども見放題です。

\ お試し視聴可能 /

※2026/02/03時点の情報です。最新情報は「U-NEXT」公式サイトで、ご確認ください。

また、「U-NEXT」をオススメしている理由、注意点などは以下で解説しています。