「べらぼう」片岡鶴太郎が演じる妖怪画の巨匠・鳥山石燕とは?歌磨が弟子入りの史実は?

2025年1月5日(日)スタートの第64作となるNHK大河ドラマ「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」

「べらぼう」の主人公・蔦屋重三郎を演じるのは「横浜流星」さんです。そして、森下佳子さんが脚本を担当、あらすじは以下の通りです。

“江戸の出版王”と呼ばれた「蔦屋重三郎」の波乱万丈の生涯を描く。人口100万を超えた江戸、貧しい家庭に生まれた蔦重は養子として育ち、貸本屋から書籍編集・出版業へと進出。

田沼意次の時代に「黄表紙」の大ヒットで文化の中心となり、喜多川歌麿や葛飾北斎など、後の巨匠たちを世に送り出す。笑いと涙、謎が交錯する物語を通じ、蔦重の自由と文化への情熱が時代を超えて描かれるエンターテインメントドラマ。

「べらぼう」第30話では、歌磨(染谷将太)が妖怪画の大御所・鳥山石燕(片岡鶴太郎)の門を叩き、弟子入りを志願します。

鳥山石燕(とりやま・せきえん)とは、どんな絵師だったのか?そして、歌磨が弟子になったのは史実なのか?解説します。

【べらぼう30話あらすじ】歌磨、鳥山石燕の門下に!

江戸では北尾政演(古川雄大)が蔦重がタッグを組んだ黄表紙『江戸生艶気樺焼』が大ヒットし、日本橋の書店・耕書堂はかつてない賑わいに。

そして蔦重(横浜流星)は、狂歌師と絵師のコラボによる“狂歌絵本”を企画し、「人まね歌磨」と揶揄され始めた歌磨をあえて起用します。

しかし蔦重は、さらに「歌磨ならではの絵」を描くよう求めます。ところが歌磨は自分の画風を模索し始め、行き詰まることに……

そんな中、歌磨は妖怪画で名を馳せる鳥山石燕を訪ね、その門下に入ることを決意します。

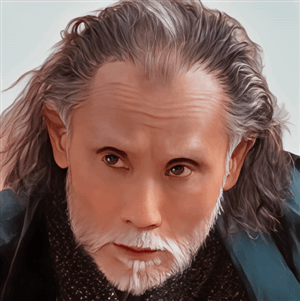

「べらぼう」では、この鳥山石燕を片岡鶴太郎さんが独特の存在感で演じています。

鳥山石燕(とりやま・せきえん)とは?妖怪文化を広めた江戸の絵師

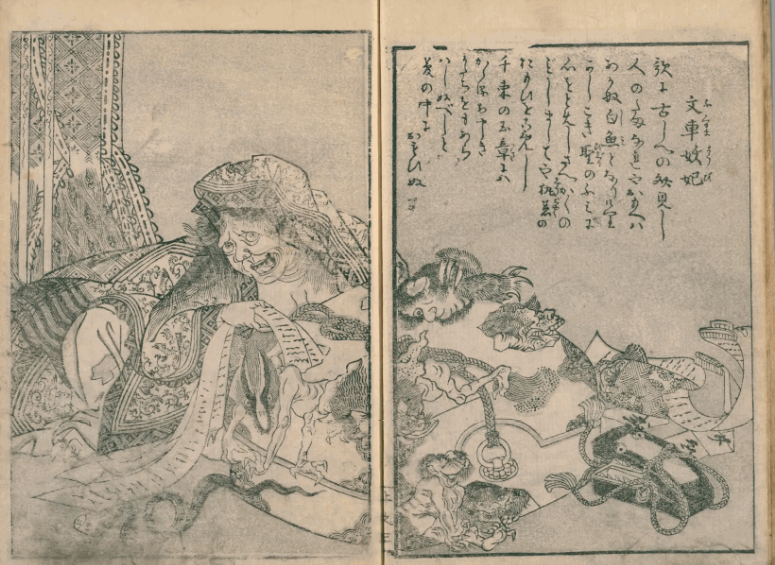

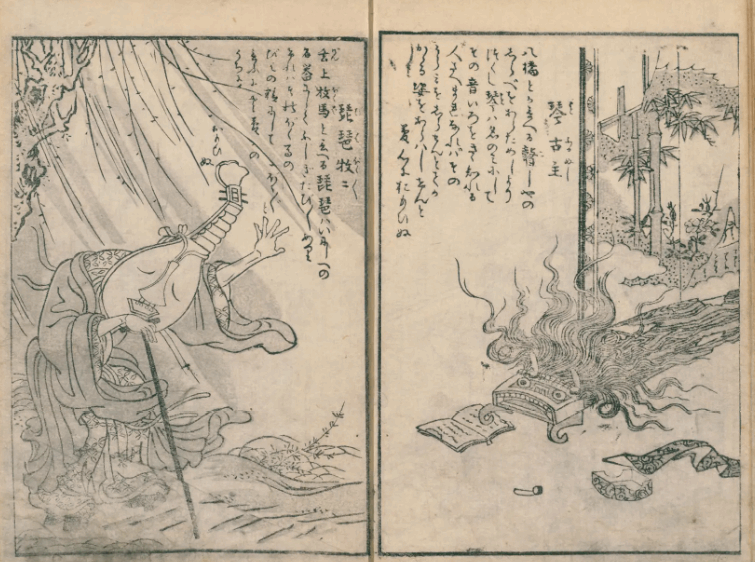

↑作:鳥山石燕『百鬼徒然袋 3巻』1805年

出典:国立国会図書館デジタルコレクション(https://dl.ndl.go.jp/pid/2551542/1/7)

江戸時代の妖怪ブームをけん引した人物が、鳥山石燕(とりやま・せきえん)です。現代の私たちがイメージする多くの妖怪の姿は、実は石燕の筆によって形作られたといっても過言ではありません。

その画風は怖さの中に洒落やユーモアを交え、庶民が楽しめる娯楽として妖怪文化を広めました。

妖怪画の第一人者・鳥山石燕の功績と代表的な妖怪

鳥山石燕(1712?–1788)は、江戸時代中期に活躍した絵師・戯作者。特に『画図百鬼夜行』シリーズで知られ、現代の妖怪のイメージ形成に大きな影響を与えました。

河童や天狗、ぬらりひょんなど、今でも親しまれる妖怪のビジュアルを数多く描き、その多くは後の妖怪図鑑や漫画にも参考にされています。

俳諧と浮世絵の技法を融合させた鳥山石燕の画風

石燕は俳諧師としての教養も持ち、俳画や風俗画も手がけました。師匠は浮世絵師・狩野派の流れを汲む者とされ、技巧とユーモアを融合させた独自の画風が特徴です。

妖怪画もただ怖いだけではなく、どこか洒落っ気や風刺が効いており、江戸の庶民文化の豊かさを感じさせます。

鳥山石燕の代表作一覧【画図百鬼夜行・百器徒然袋ほか】

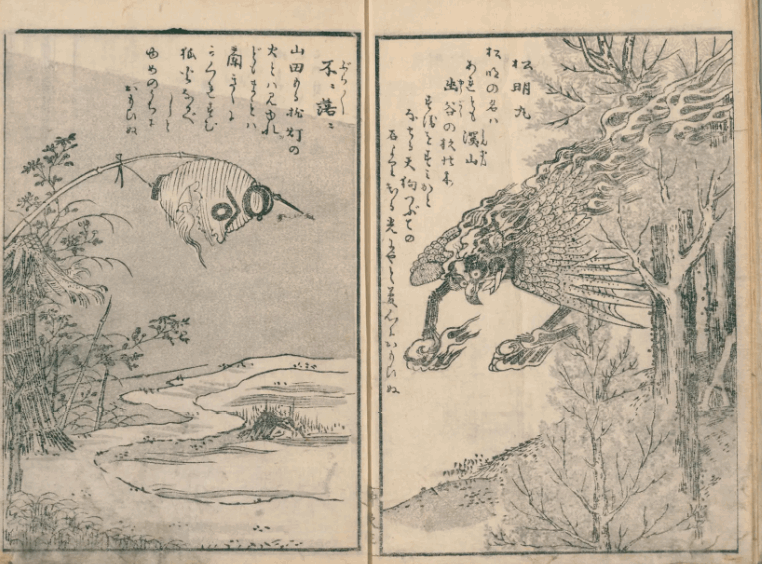

↑作:鳥山石燕『百鬼徒然袋 3巻』1805年

出典:国立国会図書館デジタルコレクション(https://dl.ndl.go.jp/pid/2551543/1/5)

鳥山石燕の代表作は以下の通りです。

- 『画図百鬼夜行』(1776年) 妖怪を図鑑のように描き、名前や特徴を添えた画集の第一作

- 『今昔画図続百鬼』(1779年)前作をさらに拡充し、新たな妖怪を多数収録

- 『今昔百鬼拾遺』(1781年)過去の妖怪伝承をもとに描き足した続編

- 『百器徒然袋』(1784年)日用品が妖怪化した“付喪神”たちを描いたユニークな作品

「べらぼう」歌麿が鳥山石燕に弟子入りは史実どおり?

「歌麿が鳥山石燕の弟子であった」という説は、江戸後期の画人伝などに記載があり、長らく多くの一般的な解説書や入門書でも通説として紹介されてきました。

そのため、石燕が喜多川歌麿に基本的な技法を教えた重要な師匠であったとする見方は広く知られています。

しかし近年の研究や解説では、この師弟関係を裏づける確実な一次史料は確認されていません。そのため、「あくまで有力な説の一つに過ぎない」とする慎重な見解が増えています。

歌麿の生い立ちや修業の詳細には不明な点が多く、現代の学術的立場では「確定的な史実」と断定するには証拠が不十分とされています。

鳥山石燕の妖怪画が漫画家か「水木しげる」に与えた影響

↑作:鳥山石燕『百鬼徒然袋 3巻』1805年

出典:国立国会図書館デジタルコレクション(https://dl.ndl.go.jp/pid/2551543/1/8)

鳥山石燕の妖怪画は、昭和の漫画家・水木しげるさんにも大きな影響を与えました。

水木作品に登場する「ぬらりひょん」「ろくろ首」「一反木綿」などの一部は、石燕の画集に描かれた姿を参考にしており、その他の妖怪も描写や名前の面で間接的な影響を受けています。

「水木しげる」さん自身も著書やインタビューで、石燕を「妖怪のビジュアルを体系化した先人」として尊敬していると語っています。

こうして江戸の石燕が生み出した妖怪像は、昭和の漫画、そして現代のポップカルチャーにまで影響を与えています。

「片岡鶴太郎」プロフィール、大河・朝ドラに多数出演

俳優であり芸術家の片岡鶴太郎さんにインタビューしました。 pic.twitter.com/ES3n3OV21A

— しまづ / ダイアログ・デザイナー (@ShimaduDialogue) November 25, 2023

鳥山石燕を演じるのは、「片岡鶴太郎(かたおか・つるたろう)」さんです。プロフィールは以下の通りです。

| 生年月日 | 1954年12月21日 |

|---|---|

| 出身 | 東京都 |

高校卒業後、片岡鶴八に弟子入りし、東方名人会、浅草演芸場に出演。1981年、バラエティー番組「オレたちひょうきん族」にレギュラー出演し、ものまねタレントとして人気を得る。1988年にボクシングラインセンスを取得、その後は俳優としても活動。

お笑いタレントとして活躍後、1988年の映画「異人たちとの夏(監督・大林宣彦)」の主人公の父親役に起用され、多くの映画賞を受賞。その後、俳優としての活動を本格化させています。

NHK朝ドラは「チョッちゃん」「とと姉ちゃん」「ちむどんどん」などに出演。大河ドラマは「太平記」「毛利元就」「元禄繚乱」「篤姫」「軍師官兵衛」「麒麟がくる」に続く、「べらぼう」が7作目の出演です。

まとめ

NHK大河ドラマ「べらぼう」片岡鶴太郎さんが演じる「鳥山石燕」は、江戸時代に妖怪のビジュアルを定着させた大きな功績を持つ絵師であり、その影響は水木しげるをはじめ現代の創作文化にも及びます。

他にも「べらぼう」のキャスト・登場人物・スタッフ一覧は、以下をチェックしてください。

無料の「NHK ONE」は放送後1週間分の、「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」の見逃し視聴が可能です。

ただし、過去1週間以上前の大河ドラマを見るためには、有料の「NHKオンデマンド」の契約が必要です。※ドラマの放送があった1週間後から、「NHKオンデマンド」配信されます。

動画配信サービス「U-NEXT」経由で契約すれば「31日間無料トライアル」「初月1,000ポイント」もらえるので、ポイント利用で「NHKオンデマンド」のお試し視聴が可能です。

過去作「光る君へ」「どうする家康」「鎌倉殿の13人」なども見放題です。

\ お試し視聴可能 /

※2026/01/03時点の情報です。最新情報は「U-NEXT」公式サイトで、ご確認ください。

また、「U-NEXT」をオススメしている理由、注意点などは以下で解説しています。