北尾政演(山東京伝)とは?「べらぼう」古川雄大が演じる天才・戯作者の生涯

2025年1月5日(日)スタートの第64作となるNHK大河ドラマ「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」

「べらぼう」の主人公・蔦屋重三郎を演じるのは「横浜流星」さんです。そして、森下佳子さんが脚本を担当、あらすじは以下の通りです。

“江戸の出版王”と呼ばれた「蔦屋重三郎」の波乱万丈の生涯を描く。人口100万を超えた江戸、貧しい家庭に生まれた蔦重は養子として育ち、貸本屋から書籍編集・出版業へと進出。

田沼意次の時代に「黄表紙」の大ヒットで文化の中心となり、喜多川歌麿や葛飾北斎など、後の巨匠たちを世に送り出す。笑いと涙、謎が交錯する物語を通じ、蔦重の自由と文化への情熱が時代を超えて描かれるエンターテインメントドラマ。

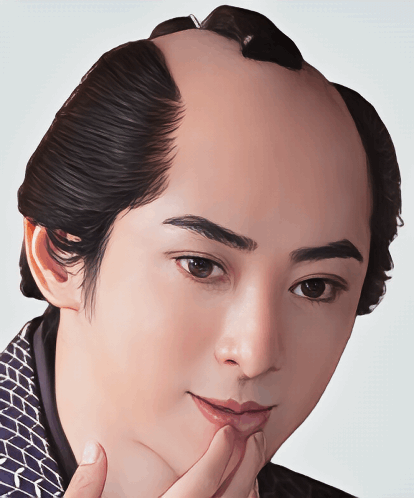

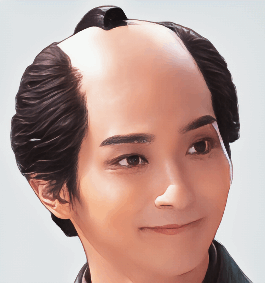

戯作者・絵師「北尾政演(きたお・まさのぶ)」は、後の「山東京伝(さんとう・きょうでん)」として知られる人物です。

「べらぼう」では、山東京伝を「古川雄大(ふるかわ・ゆうた)」さんが演じています。

「べらぼう」に登場する北尾政演とは?後の「山東京伝」

「北尾政演(きたお・まさのぶ)」は、江戸のメディア王・蔦屋重三郎と共に活躍する文人として登場します。「北尾政演」は、のちの「山東京伝(さんとう・きょうでん)」という名前で広く知られています。

山東京伝は、もともと浮世絵師として「北尾政演」という名前で活動を始めました。当時の絵師たちは「画号(がごう)」というペンネームを使うのが一般的で、京伝も初期はこの名義で錦絵や挿絵を多く描いています。

その後、戯作(げさく)作家として活躍するようになると、「山東京伝」という戯号(ペンネーム)を用いるようになりました。

山東京伝は他にも、葎斎(せいさい)、北尾葎斎政演、北尾京伝などの戯号を使っています。

戯作者が、なぜ「戯号」を使ったのか?など、詳細は以下の記事でまとめています。

江戸の異才・山東京伝とは?「割り勘」の元祖が描いた町人文化の魅力

山東京伝(1761〜1816年)は、江戸後期を代表する戯作者です。「べらぼう」では古川雄大さんが演じます。

山東京伝とは?江戸文化を彩った人気戯作者

山東京伝は、北尾重政に浮世絵を学び、もともと浮世絵師「北尾政演」として活動を始めました。のちに黄表紙や洒落本を手がけ、江戸の町人文化や遊里の風俗をユーモアたっぷりに描き、庶民の共感を集めました。

代表作『江戸生艶気樺焼(えどうまれうわきのかばやき)』は当時の流行語を生むほどの人気を誇り、京伝は“割り勘”の元祖とされる人物です。

京伝が広めたとされる「京伝勘定」は、現代の「割り勘(参加者で均等割)」の起源とも言われており、仲間内での支払いを公平に分ける合理的な方法でした。

当時は代表者が総額を支払うことが一般的であった時代に、「京伝勘定」は金銭トラブルや遠慮を避け、気持ちよい付き合いを保つための京伝らしい気配りが感じられる精算方法です。

出版統制に触れた“筆禍事件”と創作の復活

山東京伝はその人気と影響力ゆえに、幕府の出版統制(寛政の改革)に抵触し、「手鎖50日」という処罰を受けました。これを機に一度は筆を絶つことを考えましたが、まわりの支援、特に蔦屋重三郎の励ましもあり、再び創作の道へと戻ります。

また、京伝は自身が営んでいた煙草入れなどを売る店「京屋」を作品内で登場させ、巧みに宣伝に活用するなど、現代で言えばマーケティングの先駆けとなる手法も取り入れていました。

蔦屋重三郎との名コンビ関係

『べらぼう』の主人公・蔦屋重三郎と山東京伝は、江戸時代を代表する“ヒットメーカーコンビ”です。

蔦屋重三郎は、出版のプロデューサーとして優れた作家や絵師を見出し、その才能を世に広めました。山東京伝はその中でも特に重要な存在であり、彼の多くの作品は蔦屋が版元として支えています。

両者は遊里や町人文化への理解が深く、「面白いもの」「売れるもの」に対する感覚も一致していたため、抜群の相性を誇っていました。

さらに、京伝が筆を折ろうとした際には、蔦屋が復帰を後押ししたという逸話も残っており、蔦屋の存在がなければ京伝の後期の名作群は生まれていなかったかもしれません。

山東京伝の代表作(蔦屋重三郎とのタッグ作)

山東京伝は、黄表紙や洒落本、読本から図案集まで幅広く手がけました。その中でも蔦屋重三郎が版元となった代表作を紹介します。

『江戸生艶気樺焼(えどうまれ いろごのみの かばやき)』(1785年)

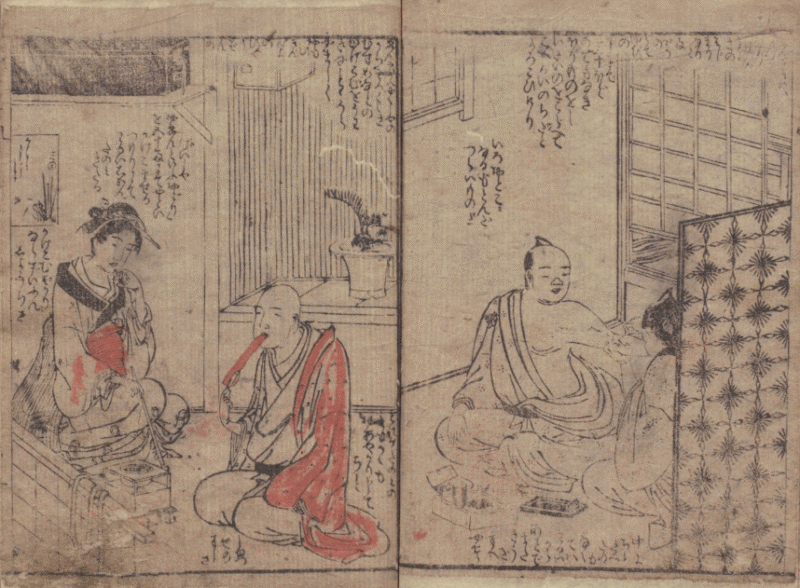

↑蔦重が版元、作:山東京伝『江戸生艶気樺焼』1785年

出典:国立国会図書館デジタルコレクション(https://dl.ndl.go.jp/pid/9892607/1/4)

色男・艶二郎の遊郭での騒動を描いた、洒落と風刺に富んだ黄表紙作品。タイトルは「江戸前の鰻の蒲焼き」をもじったもので、軽妙な文体と風刺が特徴です。

大金持ちの息子で不器量な艶二郎が、遊郭で騒動を巻き起こす姿をユーモラスに描写しています。江戸の色恋と粋を描き、大ブームを巻き起こしました。「色男はつらいね」という流行語も生まれた作品です。

『通言総籬(つうげんそうまがき)』(1787年)

上記は作:山東京伝の洒落本『通言総籬(つうげんそうまがき)』1787年

出典:国立国語研究所「日本語史研究資料」所蔵

吉原遊里を舞台に、男女の機微と洒落を描いた洒落本の傑作。黄表紙『江戸生艶気樺焼』の登場人物である艶次郎ら3人が再び登場し、遊郭で繰り広げられる噂話や駆け引きを軽妙に描いています。

吉原の風俗や会話を写実的に描写し、洒落本として高く評価されました。本作は洒落本の頂点とされる作品です。

『仕懸文庫(しかけぶんこ)』(1791年)

風刺と機知を効かせた洒落本で、江戸の市井をユーモラスに描写した短編集です。登場人物たちが巻き起こす「仕掛け」による騒動を通して、人間模様を巧みに表現しています。

この作品は寛政の改革による出版統制下でも注目されました。また、この作品が原因で山東京伝は処罰を受けることになります。

山東京伝を演じる「古川雄大」のプロフィール、代表作など

#古川雄大 2025年度カレンダーの発売が決定🎉

卓上カレンダーと壁掛けカレンダーの2種展開です✨

今回も様々なシチュエーションでの撮り下ろしカットが満載のカレンダーとなっております📸FC会員限定特典もお見逃しなく!

▼詳細はこちらhttps://t.co/ljt3ku9O5D pic.twitter.com/vSa1XBUEs3

— 古川雄大スタッフ(公式) (@furukawa_staff) March 6, 2025

「山東京伝」を演じるのは、主にミュージカルで活躍する俳優「古川雄大(ふるかわ・ゆうた)」さんです。プロフィールは以下の通りです。

| 生年月日 | 1987年7月9日 |

|---|---|

| 出身 | 長野県 |

| 趣味 | ギター・卓球 |

| 特技 | ダンス |

高校卒業後に上京し、2007年にドラマ『風魔の小次郎』で俳優デビュー。同年、ミュージカル『テニスの王子様』で初舞台。以降、『エリザベート』や『ロミオ&ジュリエット』など、多くのミュージカルで主要キャストを務める。

2018年には第9回岩谷時子賞奨励賞を受賞し、2019年には第44回菊田一夫演劇賞を受賞。映像作品ではNHK連続テレビ小説『エール』や映画『コンフィデンスマンJP プリンセス編』などに出演。

大河ドラマは「べらぼう」が初出演になります。

まとめ

山東京伝(北尾政演)は、江戸文化を象徴するマルチな才能の持ち主で、戯作・浮世絵・出版の世界をまたにかけて活躍した人物です。

NHK大河ドラマ「べらぼう」では、山東京伝をミュージカル俳優「古川雄大」さんが演じます。

他にも「べらぼう」のキャスト・登場人物・スタッフ一覧は、以下をチェックしてください。

無料の「NHK ONE」は放送後1週間分の、「豊臣兄弟!」の見逃し視聴が可能です。

ただし、過去1週間以上前の大河ドラマを見るためには、有料の「NHKオンデマンド」の契約が必要です。※ドラマの本放送があった1週間後から、「NHKオンデマンド」で配信されます。

動画配信サービス「U-NEXT」経由で契約すれば「31日間無料トライアル」「初月1,000ポイント」もらえるので、ポイント利用で「NHKオンデマンド」のお試し視聴が可能です。

過去作「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」「光る君へ」「どうする家康」「鎌倉殿の13人」なども見放題です。

\ お試し視聴可能 /

※2026/02/03時点の情報です。最新情報は「U-NEXT」公式サイトで、ご確認ください。

また、「U-NEXT」をオススメしている理由、注意点などは以下で解説しています。