「べらぼう」質素倹約の「寛政の改革」とは?蔦重が受けた出版統制の史実

2025年1月5日(日)スタートの第64作となるNHK大河ドラマ「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」

「べらぼう」の主人公・蔦屋重三郎を演じるのは「横浜流星」さんです。そして、森下佳子さんが脚本を担当、あらすじは以下の通りです。

“江戸の出版王”と呼ばれた「蔦屋重三郎」の波乱万丈の生涯を描く。人口100万を超えた江戸、貧しい家庭に生まれた蔦重は養子として育ち、貸本屋から書籍編集・出版業へと進出。

田沼意次の時代に「黄表紙」の大ヒットで文化の中心となり、喜多川歌麿や葛飾北斎など、後の巨匠たちを世に送り出す。笑いと涙、謎が交錯する物語を通じ、蔦重の自由と文化への情熱が時代を超えて描かれるエンターテインメントドラマ。

「べらぼう」【第34話】では、老中首座に就任した松平定信(演:井上祐貴)が主導する「寛政の改革」が始まります。

「寛政の改革」とはどのような政策だったのか?江戸の出版文化を支えた蔦屋重三郎に、どんな影響を与えたのか?紹介します。

【べらぼう第34話】松平定信の「寛政の改革」が始まる

「べらぼう」【第34話】、江戸幕府の老中首座(※政権トップ)に抜擢された松平定信(井上祐貴)が「寛政の改革」を断行し、質素倹約を掲げて厳しい統制を敷き始めます。

そのさなか、蔦屋重三郎(横浜流星)は狂歌師(ユーモア短歌の詩人)たちに呼びかけて、豪華な狂歌絵本を作ろうと計画します。

しかし、そこへ現れた太田南畝(演:桐谷健太)は、「筆を折る」と宣言。南畝は定信を皮肉った狂歌を詠んだ疑いで処罰の危機に陥っていました。

田沼意次(渡辺謙)の時代に醸成された自由奔放な世の空気が、定信の政治「寛政の改革」によって一変。世の風潮に抗おうと決意した蔦重は、意次の屋敷をある決意をもって訪ねることに……

「寛政の改革」とは?江戸後期の松平定信の改革の内容

「寛政の改革」は1787年〜1793年にかけて老中・松平定信(まつだいら・さだのぶ)が行った幕府の大改革です。

それまで政権を担っていた田沼意次(たぬま・おきつぐ)は、商人の力を活かした経済優先の政治を行い、町人文化が栄える一方で、賄賂や風紀の乱れが問題視されていました。

田沼意次のあとを受けた定信が老中に就任した当時、「天明の大飢饉」で多くの人々が苦しみ、経済も混乱していました。定信は「質素倹約(ぜいたく禁止)」を柱に掲げ、「寛政の改革」で世の中を立て直そうとしました。

なぜ行われた?寛政の改革の背景と社会状況

「寛政の改革」が行われた背景には、深刻な社会不安と財政危機がありました。

当時の江戸では「天明の大飢饉」に見舞われ、庶民の暮らしは困窮。食べ物が足りず、治安も悪化していました。さらに、幕府の財政は火の車で、江戸の政治は混乱のただ中にありました。

そんな中、町人文化はますます華やかになり、芝居や黄表紙(風刺本)などの娯楽が人気を集めていたものの、一方で「風紀が乱れている」「ぜいたくすぎる」との批判も高まっていたのです。

松平定信が行った寛政の改革|3つの主な政策とは?

松平定信が主導した「寛政の改革」では、さまざまな引き締め政策が行われました。なかでも中心となったのが、以下の3つの施策です。

- 質素倹約の徹底

- 借金の帳消しで武士を救済(棄捐令)

- 出版や学問の取り締まり(思想統制)

質素倹約の徹底

定信がもっとも力を入れたのが、ぜいたくを禁止し、質素な生活を広めることでした。

着物、食事、芝居、読書など、町人文化を支えていたさまざまな楽しみが「ぜいたく」とされ、庶民だけでなく武士にも質素な暮らしが強いられました。

また、飢饉への備えとして、各藩には「囲米(かこいまい)」と呼ばれる米の備蓄を命じ、江戸の町民には災害対策として「七分積金(しちぶつみきん)」という積立金制度が導入されました。

借金の帳消しで武士を救済(棄捐令)

当時の武士たちは、生活苦から多くの借金を抱えていました。そこで定信は、「棄捐令(きえんれい)」という法令を出し、武士の借金を帳消しにします。

貸し手である札差(ふださし/武士専門の貸金業者)には、幕府の命令で債権の放棄を命じるという内容でしたが、これは金融業の信用を大きく損ない、江戸の経済を冷え込ませる原因にもなりました。

出版や学問の取り締まり(思想統制)

さらに定信は、町人文化の象徴でもあった出版にも厳しい規制をかけました。政治や風俗を風刺する黄表紙や狂歌本は次々と発禁処分となり、出版に関わった作者や版元も処罰されるなど、表現の自由は大きく制限されました。

また、学問の分野でも「寛政異学の禁(かんせいいがくのきん)」を出し、朱子学以外の学問を禁止しました。幕府の方針に合わない学者は処罰されるなど、思想統制も強化されていきます。

「寛政の改革」で蔦屋重三郎が受けた影響とは?出版統制の実態

江戸時代後期、老中・松平定信によって断行された「寛政の改革」。

「寛政の改革」で蔦屋重三郎が最も大きな影響を受けたのは、出版や学問の取り締まりでした。風刺や風俗を扱う出版物が次々と発禁となり、町人文化を支えていた蔦重の活動にも大きな打撃となりました。

出版統制が本格化|黄表紙・洒落本がターゲットに

松平定信は、風紀の乱れこそが社会不安の原因だと考え、風俗や政治を風刺する出版物の統制を強化します。

1790年(寛政2年)には「出版統制令」が出され、幕府を批判する内容や、風俗を乱すとされた作品は厳しく取り締まられるようになります。対象となったのは、以下の出版物などです。

- 黄表紙(風刺や風俗を描いた大人向けの絵物語)

- 洒落本(遊郭を題材にした滑稽な小説)

これらは蔦屋重三郎が多く手がけていたジャンルであり、出版活動自体が大きく制限されることとなりました。

恋川春町と山東京伝、蔦屋重三郎に下された処分とは

「寛政の改革」による出版統制は、まず恋川春町(こいかわ・はるまち)に大きな影響を与えました。

寛政元年(1789年)、春町が執筆した黄表紙『鸚鵡返文武二道(おうむがえし ぶんぶにどう)』が、松平定信の文武奨励策を風刺したとされ、幕府から呼び出しを受けます。

春町は病気を理由に出頭を辞退し、同年4月には隠居。そのわずか数か月後の7月7日に急逝しました。自殺とする説もあり、出版統制の重圧を象徴する出来事とされています。

「べらぼう」で岡山天音さんが演じる「恋川春町」の史実については、以下の記事でまとめています。

そしてその翌年、寛政3年(1791年)には蔦屋重三郎が支援していた戯作者・山東京伝(さんとうきょうでん)は、「寛政の改革」の規制に触れる作品を出版していたため、自宅謹慎・手鎖50日の処分を受けます。

さらに出版元である蔦屋重三郎にも、「重過料(ちょうかりょう)」として財産の半分を没収するという厳しい罰が下されました。

絶版となった洒落本『仕懸文庫』『青楼昼之世界錦之裏』『娼妓絹籭』や、蔦重と京伝の処罰の詳細については以下の記事で解説しています。

表現の自由を模索した蔦屋重三郎|歌麿・写楽との挑戦

表現が制限された「寛政の改革」の中でも、蔦重は時代の空気を読みながら、新しい表現方法を模索していきます。

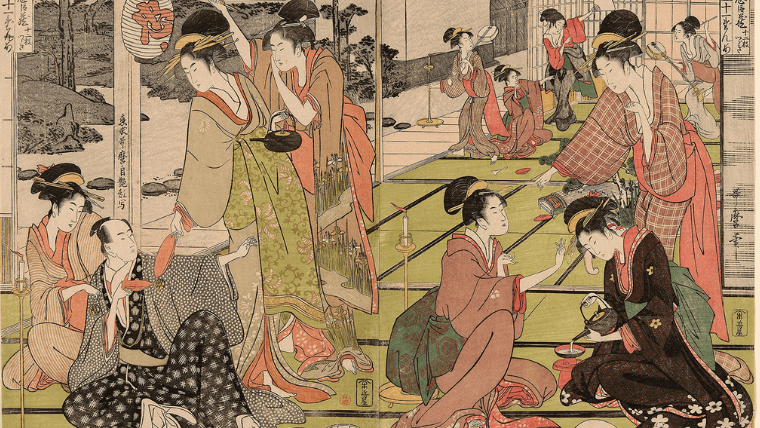

当時、遊女の全身を描いた美人画は「風紀を乱す」として問題視されていました。そこで蔦重は、上半身をクローズアップする構図の浮世絵を企画。これが見事にハマります。

↑作:喜多川歌麿の「婦女人相十品・ポッピンを吹く娘」

出典:ColBase(https://colbase.nich.go.jp/collection_items/tnm/A-10569-541?locale=ja)

絵師・喜多川歌麿は、女性の表情に焦点を当てた繊細な美人画を次々と発表。町娘や市井の女性たちの表情を鮮やかに描き出し、大ヒットを飛ばしました。

さらに蔦重は、謎の絵師・東洲斎写楽を登場させます。写楽は歌舞伎役者の表情を大胆に描くリアルな役者絵で話題となり、わずか10ヶ月の活動で90点以上の作品を残しました。

その強烈な個性は、「寛政の改革」の下でも異彩を放ち、今もその独自の表現は高く評価されています。

「べらぼう」で描かれた、喜多川歌麿の「美人大首絵」生まれたキッカケ、そして史実については以下の記事の解説しています。

まとめ

「べらぼう」【第34話】からは、松平定信による江戸後期の「寛政の改革」が描かれます。秩序回復を名目に風紀や出版への統制を強化し、町人文化にとっては弾圧の時代でした。

「べらぼう」でも、そんな厳しい時代の中で、「この世に笑いと風刺がなければ、つまらない」と信じ、表現の自由と文化を守ろうと抗う蔦重の姿が描かれます。

他にも「べらぼう」のキャスト・登場人物・スタッフ一覧は、以下をチェックしてください。

無料の「NHK ONE」は放送後1週間分の、「豊臣兄弟!」の見逃し視聴が可能です。

ただし、過去1週間以上前の大河ドラマを見るためには、有料の「NHKオンデマンド」の契約が必要です。※ドラマの本放送があった1週間後から、「NHKオンデマンド」で配信されます。

動画配信サービス「U-NEXT」経由で契約すれば「31日間無料トライアル」「初月1,000ポイント」もらえるので、ポイント利用で「NHKオンデマンド」のお試し視聴が可能です。

過去作「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」「光る君へ」「どうする家康」「鎌倉殿の13人」なども見放題です。

\ お試し視聴可能 /

※2026/01/12時点の情報です。最新情報は「U-NEXT」公式サイトで、ご確認ください。

また、「U-NEXT」をオススメしている理由、注意点などは以下で解説しています。