「べらぼう」江戸城「西の丸」様とは?1777年頃は徳川家基が暮らす

2025年1月5日(日)スタートの第64作となるNHK大河ドラマ「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」

「べらぼう」の主人公・蔦屋重三郎を演じるのは「横浜流星」さんです。そして、森下佳子さんが脚本を担当、あらすじは以下の通りです。

“江戸の出版王”と呼ばれた「蔦屋重三郎」の波乱万丈の生涯を描く。人口100万を超えた江戸、貧しい家庭に生まれた蔦重は養子として育ち、貸本屋から書籍編集・出版業へと進出。

田沼意次の時代に「黄表紙」の大ヒットで文化の中心となり、喜多川歌麿や葛飾北斎など、後の巨匠たちを世に送り出す。笑いと涙、謎が交錯する物語を通じ、蔦重の自由と文化への情熱が時代を超えて描かれるエンターテインメントドラマ。

「べらぼう」に登場する「西の丸」「西の丸様」とは一体何なのか?その役割、「西の丸」「西ノ丸様」の話題が出る【第13話~】1777年頃は誰が暮らしていたのか紹介します。

江戸城「西の丸」「西の丸様」とは?

「西の丸(にしのまる)」とは、江戸城の西側に位置する重要な区域で、本丸に次ぐ立場にある建物や区画の総称です。

「西の丸(にしのまる)」とは、江戸城の西側に位置する重要な区域で、本丸に次ぐ立場にある建物や区画の総称です。

江戸幕府においては、将軍の後継者(世継ぎ)や隠居した前将軍などが居住する場所として使用されていました。

また、本丸御殿が火災などで使用不能となった際には予備的な役割も果たしました。

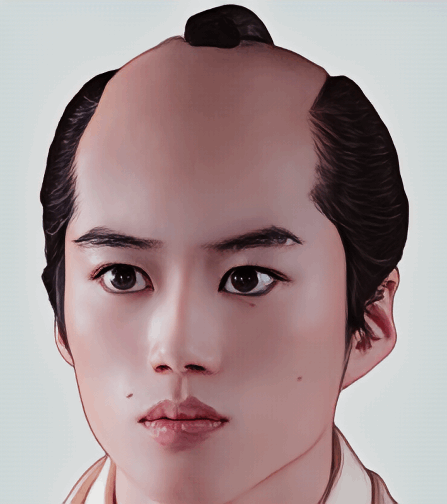

「西の丸」には将軍の後継者が住んでいるため、「べらぼう」では将軍・徳川家治の嫡男である家基(奥智哉)が「西の丸様」と呼ばれています。

※家基が亡くなってからは、一橋治済(生田斗真)の長男・家斉が「西の丸様」と呼ばれます。

江戸城「西の丸」の主な役割、将軍後継者の居住地など

江戸城「西の丸」の主な役割は、以下の通りです。

将軍世子(後継者)の居住地

次期将軍と目される人物が政治の修練を受ける場でした。

前将軍の隠居所

将軍を退いた人物が権威を保ちながら余生を送る場所として使用されました。

政治儀礼の場

一部の儀式や政務も「西の丸」で執り行われることがありました。

「べらぼう」1770年頃の「西の丸」には誰がいた?

「べらぼう」に「西の丸」「西の丸様」という言葉が出る【第13話】は1777年(安永6年)頃です。

前述の通り、この頃「西の丸」には次期将軍候補である徳川家基(とくがわ・いえもと)が居住していました。そのため「べらぼう」では、徳川家基は「西の丸様」と呼ばれています。

徳川家基(とくがわ・いえもと)

- 生年:1753年

- 父:第10代将軍・徳川家治

- 役割:将軍世子(後継者)として西の丸に在住

- 特徴:聡明で礼儀正しく、家臣や民から期待されていたが、1779年に急死(享年18歳)

「べらぼう」では次期将軍候補「徳川家基」を、俳優「奥智哉(おく・ともや)」さんが演じています。

将来の将軍として育てられた家基は、「西の丸」で政務の勉強や実地訓練を受けていました。

しかし、その急死をめぐってはさまざまな憶測や政争も存在しており、「西の丸」がまさに「権力の渦中」にあったことがうかがえます。

「べらぼう」第15話で描かれる徳川家基の急死、暗殺の真相については、以下で詳細をまとめています。

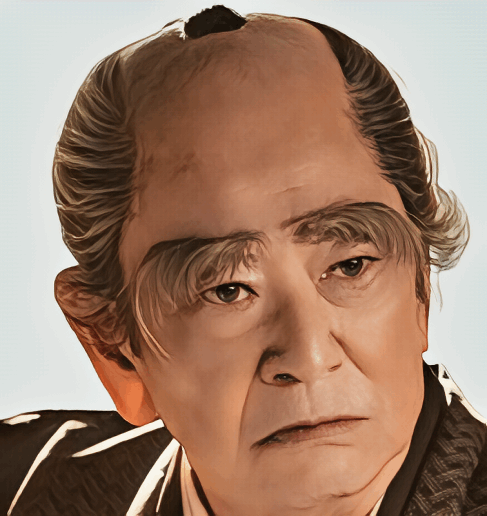

西の丸の爺「松平武元(石坂浩二)」

「べらぼう」で「西の丸の爺」と呼ばれているのが、石坂浩二さんが演じる「松平武元(まつだいら・たけちか)」です。

松平武元は吉宗、家重、家治(徳川家基の父)の三代の将軍に仕えた「老中首座」であり、特に家治からは「西の丸の爺」と呼ばれ、深い信頼を寄せられていました。

松平武元は上野国館林藩主であり、その官位から「右近将監様」とも呼ばれ、幕臣や民衆から敬愛される存在です。

まとめ

「西の丸」は江戸幕府において極めて重要な場所であり、1777年頃には次期将軍・徳川家基が居住していました。

「べらぼう」では、この時代特有の町人文化と政治的緊張感が対照的でありながら密接につながっています。

他にも江戸城で将軍が政務を行ったり、大名や家臣と謁見するための空間「黒書院」「白書院」については、以下の記事で紹介しています。

「べらぼう」のキャスト・登場人物・スタッフ一覧は、以下をチェックしてください。

無料の「NHK ONE」は放送後1週間分の、「豊臣兄弟!」の見逃し視聴が可能です。

ただし、過去1週間以上前の大河ドラマを見るためには、有料の「NHKオンデマンド」の契約が必要です。※ドラマの本放送があった1週間後から、「NHKオンデマンド」で配信されます。

動画配信サービス「U-NEXT」経由で契約すれば「31日間無料トライアル」「初月1,000ポイント」もらえるので、ポイント利用で「NHKオンデマンド」のお試し視聴が可能です。

過去作「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」「光る君へ」「どうする家康」「鎌倉殿の13人」なども見放題です。

\ お試し視聴可能 /

※2026/02/03時点の情報です。最新情報は「U-NEXT」公式サイトで、ご確認ください。

また、「U-NEXT」をオススメしている理由、注意点などは以下で解説しています。